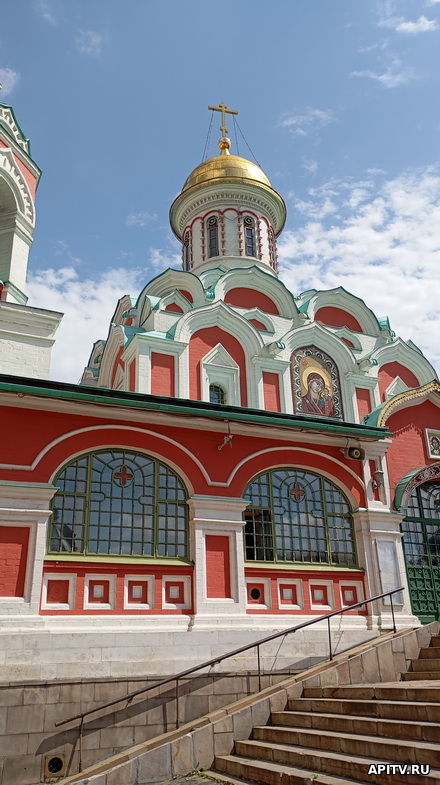

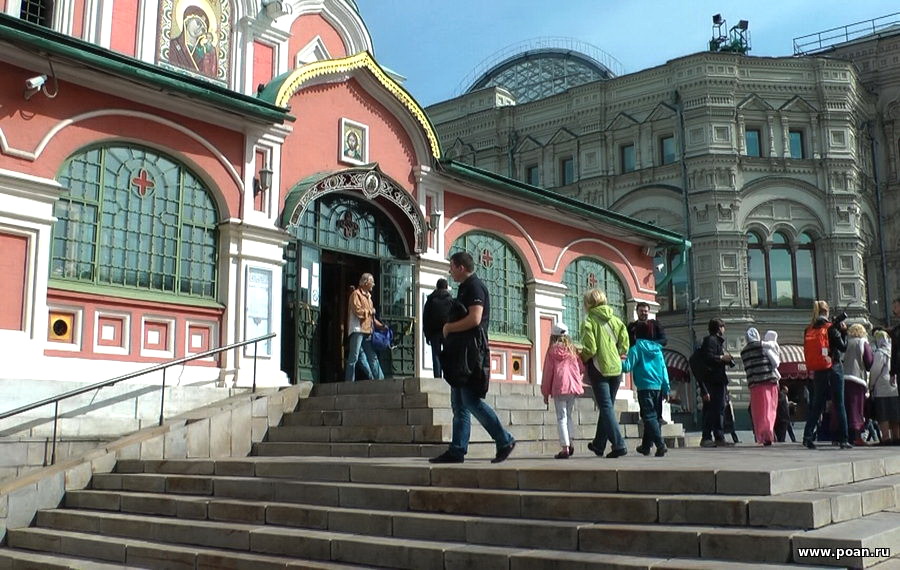

Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади — православный храм в Москве. Он находится перед монетным двором, на углу Красной площади и Никольской улицы. Первое здание собора построили в 1630-х годах, а в 1936-ом году его снесли. В 1990–1993-ем годах храм воссоздали по проекту архитекторов Олега Журина и Геннадия Мокеева. Деревянный Казанский собор возвели на средства военачальника Дмитрия Пожарского в память о победе России в Московской битве 1612-го года. Собор построили на месте бывших торговых рядов, но у ограды храма ещё оставался рынок. В собор поместили Казанскую икону Божией Матери — главную святыню Второго народного ополчения. Икону привезли из Введенской церкви на Лубянке.

Патриарх Филарет освятил собор в октябре 1625-го года. С момента открытия и до 1765-го года в честь собора проводились крестные ходы 8 июля — в день обретения иконы в Казани, и 22 октября — в день взятия Китай-города. В 1630-ом году после пожара собор восстановили, сделав его каменым. Руководил работами архитектор Абросим Максимов, однако есть мнение, что строительством руководили мастера Семён Глебов и Наум Петров. Собор был построен без столпов, имел четыре стороны и два придела. Верх здания был покрыт пятиярусной пирамидой кокошников. Главный престол собора освятили в 1636-ом году при царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Иоасафе. Северный придел Аверкия Иерапольского освятили осенью 1637-го года. При строительстве собора ориентировались на Малый собор Донского монастыря и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. У нового храма была одна апсида, а стену разделили на прясла с окнами. Через десять лет рядом с главной церковью, справа от неё, освятили придел святых казанских чудотворцев Гурия и Варсонофия. Его разобрали в конце XVIII века, когда расширяли Никольскую улицу. К 1650-ом году перед собором появилась паперть и шатровая колокольня. Вероятно, последнюю пристроили с северо-западной стороны к четверику, как было принято в церковном зодчестве начала XVII века. В конце того же столетия построили парадное крыльцо с главкой на вершине и установили ограду из каменных столбов с деревянными решётками. В середине XVII века протопоп Иоанн Неронов, а следом за ним Аввакум Петров служили в Казанском соборе, не приняв церковную реформу патриарха Никона. В этом храме их арестовали и отправили в заключение.

В XVIII веке крышу храма сделали четырёхскатной. В это же время на куполе храма появились люкарны, а сам купол украсила луковичная главка на декоративном барабане. В конце 1760-х годов княжна Мария Александровна Долгорукова профинансировала перестройку храмового комплекса. Придел святых Гурия и Варсонофия, который обветшал, разобрали. Торговые ряды, располагавшиеся рядом с храмом, перестроили в конце XVIII века. После этого они заслонили собор от взглядов с Красной площади. Лавки появились и на нижнем ярусе колокольни. В 1801-ом году по решению митрополита Платона шатровая колокольня собора была демонтирована. Через четыре года на её месте появилась новая — двухъярусная и четырёхугольная, выполненная в стиле классицизма. Её разместили в центре западного фасада над входом на паперть.

Во время Отечественной войны осенью 1812-го года в Казанском соборе перед списком Казанской иконы проводили молебен о спасении Российской империи, на котором был полководец Михаил Кутузов. Перед тем как французы оккупировали Москву, Казанскую икону спрятали в доме протоиерея Мошкова. Во время оккупации Алтарь собора использовали как конюшню. Александр Шаховской свидетельствовал, что в алтаре Казанского собора мёртвую лошадь втащили и положили на место выброшенного престола. Собор заново освятили к февралю 1813-го года, а основные ремонтные работы после военных повреждений завершили к 1816-ом году. Священнослужители храма в августе 1824-го года направили прошение архиепископу Филарету с просьбой преобразовать устаревший Аверкиевский придел в помещение для хранения церковных облачений, так как там давно перестали проводить службы. Тем не менее, по распоряжению архиепископа в приделе провели реставрационные работы и восстановили проведение молитвенных собраний. Новый серебряный иконостас установили в храме в 1849-ом году. В 1865-ом году архитектором Николаем Козловским было выполнено расширение колокольни путём добавления третьего уровня, одновременно были обновлены фасадные элементы здания, а спустя ещё восемь лет в 1873-ем году вновь выполнили роспись стен храма. Во время богослужения 8 (21) июля 1918 года патриарх Тихон выступил с проповедью, посвящённой казни императора Николая II. Уже осенью того же года произошло ограбление храма, в результате которого исчезла важнейшая реликвия — копия иконы Казанской Божьей Матери, считавшаяся чудотворной. В 1925-ом году благодаря средствам обновленцев начались реставрационные работы Казанского собора под руководством известного архитектора Петра Барановского. Цель реставрации заключалась в возвращении храму первоначального облика. Несмотря на отсутствие строительных лесов, восстановление начали именно с кровли здания. Благодаря усилиям Барановского под слоем современной штукатурки были обнаружены фрагменты старинного декора, подтвердившие факт практически полной сохранности памятника архитектуры XVII века под позднейшими переделками.

Однако некоторые детали выполненной реконструкции вызывают сомнения ввиду недостатка архивных документов, например внешний вид демонтированной в 1802-ом году шатровой колокольни сильно отличается на разных сохранившихся изображениях. К 1929-му году была выполнена реконструкция древних элементов фасада, включая создание новых кокошников и декоративное оформление стен. Однако процесс восстановления не успел затронуть купольное покрытие и колокольню, поскольку решением Мосгорсовета было решено снести храм. Это произошло потому, что религиозные постройки перестали соответствовать новой роли Красной площади как центра торжественных мероприятий советского государства. Колокольня была разрушена в 1929-ом году, сам же собор окончательно уничтожили в 1936-ом году во время масштабной перестройки Манежной площади по приказу Сталина. Вернувшись из ссылки накануне разрушения, Петр Барановский успел провести замеры и зафиксировать внешний вид храма фотографически. Непосредственно перед сносом здание использовалось Метростроем как склад мраморных материалов для отделки метрополитена. Спустя год после уничтожения собора, архитектор Борис Иофан построил на освободившейся территории временный павильон, посвящённый третьему Интернационалу. Позже, в 1937-ом году, здесь решили организовать летние кафе. Одно такое заведение появилось на стыке Красной площади и Никольской улицы, представляя собой приподнятую платформу, использовавшую элементы старого подклетного помещения, украшенную открытым портиком и установленным посреди фонтанам, разработанным архитекторами Львом Савельевым и Освальдом Стапраном. Возрождение храма началось лишь спустя полвека, в 1990-ом году, по инициативе Московского городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры. Архитекторам Геннадию Мокееву и Олегу Журину, последнему передавшему материалы и замеры от самого Барановского, поручили разработку проекта восстановления. Торжественное водружение креста на фундаментах алтаря состоялось в 1991 году, а уже через три года, в ноябре 1993 года, состоялось официальное открытие восстановленного храма. Новый собор получил формы, характерные для середины XVII века, включая две боковые часовни, открытую галерею и просторную паперть. Поскольку фотографии оригинальной настенной живописи не сохранились, тему фресковых изображений установил историк Сергей Смирнов, а сами фрески выполнили мастера-художники из Палеха и Брянска, следуя традициям древнерусской иконографии. Патриарх Алексий II лично освятил возобновленный храм 4 ноября 1993-го года, одновременно отмечая праздник Казанской иконы Божьей матери и победу над польскими интервентами в 1612 году. Таким образом, Казанский собор стал первопроходцем среди московских церквей, возрожденных после утраты в советский период. Осенью 2023-го года патриарх Кирилл привез копию чудотворной Казанской иконы, находившуюся ранее в полку народного ополчения Минина и Пожарского, после чего её разместили внутри восстановленного собора. Сам храм относится к типичным образцам московской церковной архитектуры начала XVII века: квадратный план, один главный купол, крыша покрытая рядами кокошников, аналогично древним постройкам вроде церкви Николая Чудотворца в Донском монастыре. Внешний облик собора подчёркивает оригинальные черты русской средневековой архитектуры, такие как мощные ряды полукруглых килевидных декоративных элементов, выразительные ниши, треугольные оконные рамы и точные пропорции конструкции главки. По мнению искусствоведа Павла Раппопорта, такая комбинация больших и малых деталей свидетельствует о стремлении российских мастеров обогатить яркие традиционные композиции разнообразием мелких элементов, предвосхищая приход стиля русского узорочья. Фото - Андрей Поляков Древние храмы Руси продолжат посещать и снимать участники Экспедиции Андрея Полякова «По Пути Афанасия Никитина – 2025», второй этап которой пройдёт с 22 июля по 3 августа. Маршрут пройдёт по старинным городам на Волге (Московская, Тверская, Ярославская, Костромская и другие области). Цель экспедиции и телепроекта «По Пути Афанасия Никитина» – показать разнообразную культуру народов России, которые населяли берега Волги в 15-ом и последующих веках. Следите за новостями на ресурсах Агентства Популярной Информации API TV. ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: Андрей Поляков. Экспедиция «По Пути Афанасия Никитина». Продолжение следует Нижний Новгород. Кремль. Чкаловская лестница. Экспедиция Андрея Полякова "По Пути Афанасия Никитина" Красный Остров и Мишарские татары в программе "Экспедиция Андрея Полякова" Древний город Владимир. Телепроект «По Пути Афанасия Никитина». Экспедиция Андрея Полякова Древний город Владимир. Экспедиция Андрея Полякова «По Пути Афанасия Никитина» Древние люди из Сунгиря. Экспедиция Андрея Полякова «По Пути Афанасия Никитина» Удивительные древние люди из Сунгиря. Экспедиция Андрея Полякова «По Пути Афанасия Никитина» Древний город Муром. Экспедиция Андрея Полякова "По Пути Афанасия Никитина" Древний Городец. Телепроект. Экспедиция Андрея Полякова "По Пути Афанасия Никитина" Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Экспедиция Андрея Полякова "По Пути Афанасия Никитина" Пушкин и Большое Болдино. Телепрограмма "Экспедиция Андрея Полякова: По Пути Афанасия Никитина" Село Большое Рыбушкино - Татарская Европа Нижегородской области Телепрограмма "По Пути Афанасия Никитина". Выпуск 1. Маршрут 2024. "Экспедиция Андрея Полякова" Этнопарк эрзянской культуры. Лукоянов Давид Поляков: «Cogito ergo sum. Мыслю, следовательно, существую» Афанасий Никитин – Гений Руси. Экспедиция Андрея Полякова «По Пути Афанасия Никитина – 2024» По Волге и Оке. Нижний Новгород. Экспедиция Андрея Полякова "По Пути Афанасия Никитина - 2024" Памятник Андрею Рублёву во Владимире. Проект «Гении Руси» Большое Болдино. А.С. Пушкину – 225. Проект «Гении Руси». Экспедиция Андрея Полякова Агентство Популярной Информации API TV | |

|

| |

| Просмотров: 7137 | | |